Un misterioso gioco surrealista e tre date chiave: l'opera di Cammarano (la Breccia di Porta Pia) tesse relazioni iconografiche e iconologiche con i capolavori di Delacroix e Beuys. Un'analisi che pone l’attenzione sulle «forme della rappresentazione» e che intende il quadro come un complesso cadavre exquis.

Le cadavre exquis: Cammarano e la Breccia di Porta Pia

Cosa hanno in comune un gioco surrealista del 1925 e “La Breccia di Porta Pia” di Cammarano? Nel 1925, a Parigi, per la prima volta venne realizzato un gioco collettivo che ben presto si trasformò in un vero e proprio metodo di produzione artistica. Di stampo surrealista, il gioco consisteva nel comporre una frase da più persone. Ponendo in qualche modo l’accento sulla casuale associazione degli elementi, sembra manifestarsi una sotterranea relazione fra i partecipanti. Si tratta di le cadavre exquis, che prende il nome dalla prima frase che fu ottenuta. Ci troviamo dinnanzi a situazioni che si pongono come dei tessuti fatti di intrecci, di forme che si relazionano tra loro.

Prodotti che non possono esistere se non sulla scorta di relazioni tra brani preesistenti

In “Proposte per una critica d’arte”, Roberto Longhi sosteneva che «l’opera d’arte […] è sempre un capolavoro squisitamente relativo. Non sta mai da sola, è sempre un rapporto. Per cominciare: almeno un rapporto con un’altra opera d’arte». Non esiste quindi un’opera che piombi sulla terra come un monolite kubrickiano, non esiste opera d’arte che non sia «relativa». Ogni prodotto culturale deve confrontarsi inevitabilmente con ciò che è già stato detto. La grande storia delle immagini non è riproduzione agamica, ma tripudio della promiscuità

L’analisi che si vuole offrire oggi pone l’attenzione sulle «forme della rappresentazione» in quanto «concetti figurativi atti all’interpretazione e all’individuazione degli stili che caratterizzano le epoche artistiche» (Heinrich Wölfflin).

L’analogia tra fenomeni diviene un fatto centrale all’interno di un’indagine che consente un approccio più materiale che contenutistico. In questo senso è interessante notare come soluzioni formali e concettuali riemergono a distanza di secoli, dimostrando come in fondo ogni singolo prodotto sia il risultato di un rapporto diretto o indiretto con altrettanti capolavori.

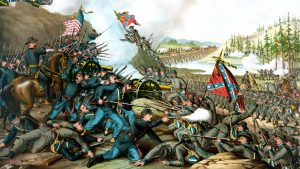

Su queste basi, “La Breccia di Porta Pia” di Cammarano si presenta ai nostri occhi come un magistrale cadavre exquis, in cui l’associazione tra forme segnala una sotterranea comunicazione fra le diverse stratificazioni socioculturali.

1830. Una donna irrompe e si dirige verso lo spettatore, prendendolo di petto. Dietro di lei, una folla che si fa moto inarrestabile. Si tratta di La Liberté guidant le peuple (la liberta che guida il popolo). Per i romantici la storia è un dramma che ha origine con l’umanità e dura nel presente. La storia del presente è lotta politica per la libertà, una libertà intesa però come identità nazionale.

Giulio Carlo Argan faceva notare che nella celebre tela del 1830, la figura allegorica che veste il frigio è un misto di realismo e retorica: «una figura ideale che, per l’occasione, s’è vestita con gli stracci della popolana, indossa il cappello frigio della rivoluzione e imbraccia un fucile d’ordinanza». La libertà corre, trionfante, verso lo spettatore.

1871. Se in Delacroix l’allegoria della libertà sfiora il realismo, Michele Cammarano in “La Breccia di Porta Pia” – il cui modello compositivo riprende la soluzione del pittore francese, facendo si che lo spettatore si ritrovi letteralmente all’interno della scena, sentendosi caricato dallo stesso moto inarrestabile che diventa polverone – è già realismo integrale.

A primo impatto sembrerebbe che tutto ruoti sul perno dell’eroismo – in coerenza con lo spirito romantico – ma attraverso un espediente, Cammarano, riesce a sfondare nella sfera del quotidiano, a rappresentare l’uomo «senza coturni ai piedi, né aureole intorno alla testa» (Marx). In un secolo come questo, di combustione rivoluzionaria, è naturale che la realtà diventasse il problema centrale. In ogni campo è la realtà che irrompe, che preme, che decide.

Alexandre Dumas nell’introdurre uno dei piu celebri romanzi storici scriveva: «nonostante i nomi in os e in is, gli eroi della storia che avremo l’onore di raccontare i nostri lettori non hanno nulla di mitologico»

L’artista non sembra potersi più nascondere fuggendo nel mondo incantato della mitologia e dello storicismo dei romantici: anche l’attimo più banale in quanto scena del vissuto quotidiano è degno di essere rappresentato.

Ecco che quindi – in un elemento che Roland Barthes chiamerebbe punctum – uno dei personaggi, cadendo – forse colpito o semplicemente inciampato – con goffa naturalezza rompe quel clima aureo che caratterizza l’eroicità dei bersaglieri, smorzandolo e ridimensionando il tutto a fatto della realtà.

L’opera di Delacroix non è quadro storico, ma quadro politico; non è episodio saliente, ma ideale. È allegoria. Cammarano col suo realismo si offre in perfetta antitesi.

1971. Terminiamo il nostro gioco al cadavre exquis con un’opera piu recente: “La Rivoluzione Siamo Noi” (1971), di Joseph Beuys.

L’opera si caratterizza di un imponente fotografia in cui è ritratto l’artista che procede verso di noi. Beuys induce lo spettatore ad unirsi a lui. La rivoluzione siamo noi, è una chiamata alle armi in cui anche chi asssite non puo che prendere parte alla storia che è in atto.

Dal punto di vista iconologico, l’opera funziona come quella di Cammarano: la realtà irrompe, anzi sarebbe il caso di dire che è l’opera a deflagrare nella dimensione del quotidiano, ricordandoci che – nella misura in cui Baudelaire, con atteggiamento quarantottardo, si batteva non solo con le sue opere ma anche imbracciando il fucile – siamo noi, con le nostre azioni, gli artefici dei cambiamenti sociali; siamo noi che possiamo imprimere una svolta nella storia. Con la differenza che la guerra in Beuys la si combatte con la creatività: la partecipazione creativa ne è la conditio sine qua non.

Con La Rivoluzione Siamo Noi, Beuys suggerisce allo spettatore di scegliere da quale parte stare: se restare travolti dalla carica dei bersaglieri o unirsi a loro; se essere spettatori passivi o agire, cercando un cambiamento collettivo nel quotidiano.

Un pluralis maiestatis che è invito alla fratellanza e all’uguaglianza, un noi che strizza l’occhio alla union sacrée dell’Ottocento, e che invita a riflettere sulle ingiustizie – che mai come in questo periodo storico – sembrano riguardarci nel quotidiano.