Il tatuaggio criminale detiene un posto speciale nell’immaginario folkloristico contemporaneo. Una sottocultura nata, per come la conosciamo, all’interno delle realtà carcerarie del neonato regno d’Italia, ma con profonde e robusto radici mistiche e religiose.

L’uomo d’onore non ha mai nascosto un fervore religioso dirompente, adottando e venerando i simboli e i riti tipici del culto cristiano, tra cui rientrava proprio il tatuaggio sacro. Sin dai primi anni di vita del nuovo Stato italiano era segnalata, addirittura, una presenza di uomini di Chiesa tra i ranghi delle formazioni criminali e mafiose dell’epoca.

Un rapporto di scambio e tacito appoggio, quello tra Chiesa e mafia del tempo, ben evidente a partire dalla devota ritualità della vita carceraria. I soldi riscossi dalla camorra ai nuovi arrivati nelle carceri, ad esempio, venivano impiegati per l’acquisto dell’olio necessario per accendere la lampada della Madonna la cui immagine doveva rimanere illuminata giorno e notte.

Una partecipazione di massa, quella dei camorristi che colpì qualche osservatore straniero, tanto più significativa perché rivolta alla Madonna di Montevergine, “Madonna nera come in Polonia, misto di religiosità cristiana e rito pagano”.

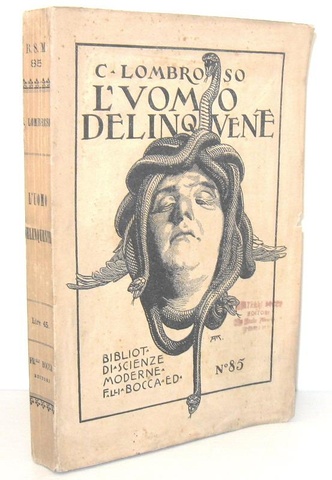

Un rapporto così stretto ha incoraggiato l’impiego del simbolismo sacro nella tatuazione criminale. Così, proprio in quel momento, il tatuaggio inizia ad affermarsi come pratica diffusa presso le realtà criminali organizzate, anche fuori dalle celle. Cesare Beccaria, controverso padre della criminologia contemporanea, ha il merito di elencare per primi i soggetti preferiti della tradizione carceraria, soprattutto, meridionale.

Accanto ai nomi delle famiglie degli affiliati, infatti, i soggetti preferiti dai camorristi che adottavano il tatuaggio criminale erano:

- il pugnale, che richiamerebbe un omicidio commesso, forse in giovane età o l’immancabile vendetta;

- il serpente è ripreso nella sua accezione più tipicamente cattolica, il simbolo di malvagità diabolica;

- il rosario, al contrario, rappresenta la richiesta della sacra protezione, proprio come le preghiere tradizionali recitate nel momento del rosario;

- il Sacro cuore di Gesù, è graficamente rappresentato come un cuore sanguinante cinto dalla corona di spine, richiamo della passione di Cristo;

- la Vergine Maria è spesso rappresentata in varie declinazioni artistiche;

- i cap’emort, i teschi, in grado di esorcizzare la paura della morte facendosene beffa;

- le pistole per i più sanguinari;

- l’asso di bastoni è il soggetto più singolare e tipico, una vera novità rispetto gli altri contesti criminali e compare sui corpi dei “capi-bastone”, cioè i capizona o, talvolta, dai cosiddetti “picchiatori”.

Ma come si spiega l’inerzia con cui la severa Chiesa di Roma lasciò che elementi tipici della propria dottrina, spesso vere e proprie icone sacre, finissero nelle mani sporche di banditi e mafie ottocentesche? Perché tacere su un uso improprio, per non dire blasfemo, dell’iconografia canonica, diversamente da quanto accaduto durante le crociate?

La possibilità di un facile guadagno sfruttando l’ignoranza del ceto più povero, in un’epoca in cui il fenomeno criminale veniva sottovalutato tanto da uomini di stato quanto da uomini di chiesa è, solo parte della risposta.

L’altra metà giace nell’uso utilitaristico che la Chiesa fece della superstizione, seppur ufficialmente sempre condannandone i riti, a partire dall’Alto Medioevo. Come rilevato dal medievalista Jean Claude Schmitt, se Roma cercò, fin da subito, di respingere le “superstizioni” fu perché vedeva in esse “la sopravvivenza degli antichi culti, ora divenuti prova dell’ossessiva influenza dei demoni e del diavolo sull’opera di Dio”.

Il cristianesimo non aveva, ancora, le risorse né la capacità per soppiantare del tutto le antiche credenze. Preferì così, dopo i primi tentativi di opposizione, inglobarle e sfruttarle per radicare il proprio potere in luoghi remoti che altri approcci avrebbero lasciato fuori dalla sua influenza.

L’approccio dell’epoca è esplicito nel pensiero del clero, arreso al compromesso necessario all’evangelizzazione “quando si vuole raggiungere la cima d’una montagna, non ci si deve arrampicare direttamente, ma si devono prendere delle strade tortuose”. Strade tortuose, queste, da tenere ben presenti, poiché necessarie per comprendere le motivazioni dietro la scelta della criminalità organizzata del tempo di adottare, distorcere e cannibalizzare il simbolismo proprio del rito cattolico.

Il contesto sociale rurale dispersivo, arretrato e sottomesso del Meridione all’alba dell’Unità d’Italia, differiva di poco da quello in cui vertevano le campagne dell’Alto Medioevo. Non appare, dunque, poi così strano come l’impiego di una superstizione dai tratti pagani e ancestrali venisse impiegata fisiologicamente dai banditi dell’epoca, senza che la Chiesa condannasse la pratica.

Se questa storia rappresentava il picco della narrazione criminale del tempo, appare evidente come tatuarsi continuò a rappresentare un rituale di coraggio e di forza legata nella simbologia a quel passato di oscura giustizia e violenza. “Chi tene core si fa pure da isse ‘è signe”, un vero camorrista doveva anche apporre il tatuaggio criminale sul proprio corpo come prova di virilità.

Il termine “società” per indicare quella mafiosa compare già nei primi due decenni dell’Ottocento a Napoli quando vennero fissate le norme del frieno, cioè dello statuto, della Bella Società Riformata. Le mafie meridionali, infatti, per quanto la loro esistenza sia stata a lungo colpevolmente negata da intellettuali e membri delle istituzioni, erano già nei primi anni del Regno d’Italia rigidamente strutturate

e divise in ranghi.

A tal proposito Enzo Ciconte riporta l’esperienza, verità processuale, di un giovane dell’epoca: “La ritualità e la simbologia insieme con l’uso frequente dei tatuaggi, hanno esercitato un notevole fascino sui giovani, perché, dopo la cerimonia di iniziazione, conferivano ai nuovi arrivati prestigio, rispetto, autorità, considerazione e promozione sociale; fascino che ha avuto una lunga durata”.

Tutti i simboli di morte presenti nel tatuaggio criminale, figli proprio di questa ritualità, sarebbero testimonianza della partecipazione del criminale a eventi di sangue, prova del suo perverso valore militare. Il corpo dell’affiliato, dunque, racconta la sua storia ma solo se osservato dall’occhio in grado di decifrarne il linguaggio.

Un resoconto di questo tipo, mostra come il giudizio rispetto l’arretratezza o la “tribalità” di determinate realtà criminali sia, spesso, approssimativo e superficiale. Usare l’immaginario criminale di una determinata area geografica, per farsi un’idea rispetto l’intera popolazione del luogo è quanto di più antropologicamente sbagliato possibile.